AI活用で製造業の競争力を向上!AIを使うメリットや失敗しない導入方法を解説

2025.09.03

近年、製造業ではAIの活用が注目されています。製造業でAIを活用する効果は単なる作業の効率化にとどまらず、経営判断のサポートや業務プロセスの最適化が期待されます。

本記事では、製造業におけるAIの具体的な活用方法やメリット、導入プロセスまでをわかりやすく解説します。製造現場の課題をAIで解決したい方、今後の導入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

目次

AIとは|従来のAIと最新のAI(生成AI)の違い

AI(人工知能)とは、大量のデータを高速に分析し、そこからパターンを導き出して「判断」や「予測」を行う仕組みです。

AIの中でも特に近年注目されているのが、生成AIです。従来のAIは、過去のデータに基づいて判断や予測を行い、業務の効率化に活用されてきました。一方、生成AIは、蓄積された情報をもとに、新たなアイデアや提案、メール文や手順書などを自動で生み出す技術です。

例えば、金属加工の現場では、従来のAIが設備の異常予兆検知や生産計画の最適化を担ってきました。これに対して生成AIは、加工図面のたたき台作成や加工手順書の自動生成といった設計・準備工程における業務負担の軽減や、新たな工法の検討にも貢献します。

本記事では、生成AI技術の製造業における活用の可能性や、その導入に向けて必要な準備について解説していきます。

製造業にAIを導入すると実現できること

AIを導入することで、業務の自動化から属人化の解消、さらには経営判断の高度化までが可能となります。AIは従来のデジタルシステムでは扱えなかった図面や音声、動画といった「非構造化データ」を処理し、それに基づいて高速で質の高い判断や提案ができるためです。

AIを業務に取り入れることで、現場の生産性向上だけでなく、企業全体の競争力強化につながります。ここでは、製造業にAIを導入した場合に実現できることを具体的に紹介していきます。

非構造化データを取り込める

AI技術の進歩により、これまで扱いが難しかった写真や図面といった「非構造化データ」をAIで処理できるようになりました。

製造業の現場には、こうした非構造化データの中に重要な知見や判断のヒントが埋もれているケースが多く見られますが、AIによりデータとして可視化・分析・資産化できるようになったのです。

製造業で扱われる非構造化データには、以下のようなものがあります。

| データの種類 | 具体例 |

|---|---|

| 画像・動画 | 製品写真・稼働状況の監視映像・図面 |

| テキストデータ | 手書きの日報やメモ・点検記録、メールのやり取り |

| 音声 | 会議の録音・現場の音声記録 |

このようなデータも、AIを活用すれば解析が可能となり、業務改善に役立てることができます。

取り込んだデータを自動で分析・活用できる

AIを活用すれば、現場の職人が日々つけている一次情報(メモや不良報告書、日報など)を自動で分析・活用できるようになります。

AIを使わない場合、現場の一次情報を活用するには、手動でデータを収集して分析する必要があり、膨大な手間がかかります。そのため、日々の忙しさから過去のデータを分析・活用できない現場は多いです。

一方AIを使えば、日々蓄積されるデータから意味のあるパターンを見つけ出し、現場の改善や経営判断に即した示唆を提供することが可能です。

例えば、AIによって次のようなことができるようになります。

- 職人のメモから頻出するミスを抽出し、工程に反映させてミスを未然に防止する

- 受失注データから顧客ごとの受注率・適正価格・発注傾向を可視化する

- 顧客別の価格感や成約傾向から受注可能な最大見積価格を提案する

個社特有の現場に最適なシステムの運用が可能になる

最新のAIを搭載したシステムは、従来よりも柔軟性が高く、製造現場の実態により即した運用が可能です。

これまで製造業で用いられてきたMESなどのシステムは、「温度が80℃を超えたらアラームを出す」「寸法が±0.3mmを超えたらNGと判定する」といったように、あらかじめ設定された条件に基づいて動作するのが一般的でした。

しかしこの方式では、現場の実情と乖離が生じやすく、不要なアラームが頻発したり、作業員の感覚的な判断や現場知見をシステムに反映できないという課題が表面化していました。

加えて、工場ごとに扱う製品・工程・管理項目が大きく異なる製造業においては、開発時に設計された一律の仕組みでは対応しきれず、過不足が生じやすいという構造的な制約もありました。

こうした課題に対し、AIシステムは、非構造化データを含む膨大な実績データを学習し、「どういうときに何が起きたか」をパターン化することで、現場に即した判断・制御が可能です。

AIによるシステム運用の例

| 工程 | 従来のシステム | AIを使ったシステム |

|---|---|---|

| 検査判定 | 「傷の幅が0.5mm以上ならエラー表示」など人間が予め条件を設定する | 過去のOK/NGの事例画像を学習し、数値のみに依拠しない、人間の判断傾向を再現する |

| 設備の異常検知 | センサーが閾値を超えたらアラームが鳴る | 過去の異常発生時を学習し、振動・温度・音・稼働履歴など複数データを組み合わせた、複数の異常パターンに基づいてアラームが鳴る |

| 受注可否の判断 | 一般化された条件で機械的に判断する | 顧客との関係値や、その時点の工場の忙しさなど、動的な条件も加味して判断する |

なお、AIは大量にデータを読み込み、データを適切に解釈・活用することで力を発揮するため、質が担保された大量のデータを用意することと、データを適切に活用できるようなAIモデルのチューニングが必要です。

製造業におけるAI活用のメリット

製造現場にAIを導入することで、業務の効率化はもちろん、コスト削減や競争力の向上といった経営レベルの成果も期待できます。ここでは、製造業においてAIを活用することで得られる具体的なメリットをご紹介します。

生産性が向上する

AIは、膨大なデータや複雑な工程を、高速かつ高精度に処理できます。その結果、従来では時間や労力がかかっていた業務を短時間で行えるようになり、製造現場全体の生産性が大きく向上します。

生産性向上の例

- センサーや異音検知による設備異常の兆候の早期検知と事前対策

- 過去データの分析による見積価格の最大値の算出

コストを削減できる

AIが人の作業を代替することで、人件費の圧縮や判断ミスによる無駄なコストの削減が可能になります。

コスト削減の例

- 需要予測に基づく在庫管理による、過剰在庫の抑制と利益率の向上

- AIのデータ分析による最適な部品調達方法の明確化と物流コストの最小化

競争力が向上する

AIは、過去の実績データやリアルタイムの市場動向をもとに、利益最大化につながる提案を行います。これまで人の勘や経験に依存していた複雑な分析も、高精度かつ高速な対が応可能です。

競争力向上の例

- 納期・価格・品質などの条件を踏まえ利益率を最大化する調達先の選定

- 見積業務の時間短縮による機会損失の回避

また、AIによって日常業務の工数が減れば、作業員がより付加価値の高い業務に集中できる環境が整います。新技術の開発や改善提案といった競争力強化に直結する領域にリソースを再配分することで、限られた人材・予算の中でも他社との差別化が進み、市場での優位性を確保できます。

💡匠フォースの導入効果を詳しく知りたい方はこちら💡

製造業へのスムーズなAI導入のための3ステップ

ここまでご紹介してきたように、AIを活用することで業務の自動化や企業としての競争力向上が実現できます。では実際に、製造現場にAIを導入するには、何から始めればよいのでしょうか。ここでは、製造業においてAI導入を成功させるための3ステップを解説します。

1.AIを取り入れる業務の選定

まずはAIを取り入れる業務を選定します。そのために、現場の業務を洗い出し、下記の観点で課題を可視化しましょう。

- どこにボトルネックがあるのか

- どの業務が属人化しているか

- どの工程でミスや損失が発生しているか

業務課題が明確になったら、課題の緊急度・影響度・対応可能性などをもとに優先順位をつけることで、まずどこにAIを取り入れるべきかが検討しやすくなります。

2.AIツール・システムの選定

次に業務改善に最適なAIツール・システムを選定します。

ここでは、市場にあるツールをリサーチし、機能性・価格・他システムとの連携性・サポート体制といった観点で比較検討を行いましょう。実際に資料請求や問い合わせを行ったり、無料トライアルが提供されているサービスで使用感を確かめたりすることで、より具体的な判断が可能になります。

機能が多く優れて見えるシステムでも、現場にフィットしなければ運用が定着しないケースもあります。そのため、選定の際には実際の運用を担う現場担当者の意見を必ず反映させることが重要です。

3.デジタルデータの収集・整理

AIを効果的に活用するためには、AIが学習・分析に使用するための十分な量と質のデジタルデータが必要です。そのため、AI導入対象となる業務の記録をまずはデジタル化する作業が生じます。

加えて、今後の業務データが継続的にデジタルで蓄積される体制を整えることも重要です。具体的には、以下のような取り組みを行います。

- ペーパーレス化の推進

- 紙ベースの情報やアナログデータのPDF化・クラウド移行

- 日報や点検記録を紙記入からタブレット入力へ移行

さらに、AIがそのデータを正確に解釈・活用できるように、一定のルールに基づいて整理・構造化することが求められます。例えば、誤字・脱字・誤入力がないようにデータを整えることや、単位や表現などデータの項目を統一することが必要です。

なお、AIに学習させるモデルの構築や実装については、外部の専門企業と連携するケースが一般的です。導入の際には、自社の状況や課題を正しく共有できるパートナー選びも成功の鍵となります。

製造業におけるAI活用の注意点

これまで、製造業におけるAI導入のメリットを中心にご紹介してきましたが、導入を成功させるためにはいくつかの注意点も押さえておく必要があります。

AIに読み込ませるデータの「質」と「量」の確保が不可欠

AI活用においてまず重要なのは、AIに読み込ませるデータの“質と量”を担保することです。

以前の章で述べたように、AIを導入したからといって、必ずしも成果が出るわけではありません。適切なデータがなければ、AIは正確に判断・予測することができません。そのため、まずは“良質なデータ”を十分な量、蓄積・整理することが重要です。

AIモデルは継続的な改善・チューニングが必要

AIモデルの継続的なチューニングも必要です。

AIが正確な出力を出し続けるためには、読み込ませるデータだけでなく、AI自身の「判断ロジック」も現場に合わせて改善し続ける必要があります。例えば、AIの判断と現場スタッフの判断に齟齬があった場合、その要因分析と再学習を行います。

投資対効果の最大化には、事前の比較検討が必要

多くの企業が懸念を抱えるのが、AI導入にかかる初期費用や準備工数です。導入前には、以下の視点で複数のツール・サービスを比較検討しましょう。

- コストに見合った価値が得られるか

- 現場で本当に使いこなせるか

- 伴走支援の体制があるか

無料トライアルや資料請求を活用して検証することはもちろん、導入後も丁寧に伴走してくれるような体制のあるサービスを選ぶと失敗する可能性を軽減できます。

AIによる業務の効率化・人件費の削減・意思決定の高度化が進めば、中長期的には大きなリターンが見込まれます。AI導入にかかる費用は「コスト」ではなく、「将来の利益創出への投資」です。

製造業におけるAI活用に関するよくある質問

最後に、製造業においてAIを導入する際によく寄せられる疑問と回答をまとめました。

Q. 製造業向けのAIツールはどのように選定すればよいですか?

A. 自社の業務課題や導入目的を明確にした上で、対象業務に特化したAIソリューションを調査しましょう。

「(業務名) AI」「(業界名) AI」などで検索すれば、製造業向けのAIツールを紹介している比較サイトや、ベンダー(システム提供会社)の一覧ページが多数見つかります。自社の課題解決につながりそうなサービスを複数ピックアップし、資料請求やデモ体験に申し込んで比較検討するのがおすすめです。

また、製造業関連の展示会では最新のAIシステムを提供する企業が多数出展しているため、直接ブースで話を聞くことも効果的です。

Q. AIの判断精度はどの程度ですか?最終的に人のチェックが必要ですか?

A. AIの精度は、次の3つの要素の掛け算で向上していきます。

- 正確で信頼性の高いデータの収集

- 十分なデータ量の蓄積

- 現場に合わせたAIのチューニング・最適化

そのため、導入初期は人のレビューやダブルチェックをする体制が必要となる可能性が高いですが、継続的に学習・調整を重ねることで、判断精度は着実に向上していきます。

Q. AIシステムは導入後も継続的に運用できますか?

A. AIベンダーの中には、運用フェーズにおいても丁寧な伴走支援を提供しているものもあります。そのようなサポート体制の手厚いサービスを選ぶことで継続的な運用が叶う可能性が高まります。

一般的には、いきなり全社展開を行うのではなく、PoC(概念実証)フェーズから小さく始めて段階的に展開していく方法が採用されます。こうすることで、現場の実情に合わせた検証・改善のサイクル(PDCA)を回しながら導入効果を高めることができます。

Q. 機密情報を含むデータをAIシステムにアップロードしても安全ですか?

A. 信頼性の高いベンダーが提供するAIシステムでは、SSL通信・アクセス制限・データ暗号化など、高度なセキュリティ対策が施されており、外部への情報漏洩リスクは極めて低い設計になっています。

とはいえ、サービスごとにデータの保管方法や利用範囲の取り決めが異なるため、契約内容の確認は必須です。特に以下の点に注意して確認しましょう。

- データの取り扱い規定

- 情報の所有権・利用権

- 第三者提供の有無

など

まとめ:AIを活用して製造業の競争力を飛躍させよう

製造業におけるAI活用は、現場に眠る非構造化データを可視化・資産化し、個社ごとに最適化された業務プロセスを構築するための極めて有効な手段です。

AIの導入によって、生産性の向上やコストの削減、意思決定の高度化といったメリットが得られます。結果的に企業全体の収益性や競争力の強化につながります。

AIを導入する際は、まず対象業務と課題の明確化からスタートし、課題解決に適したAIツールの選定、そしてAIが機能するためのデータ収集・業務のデジタル化を進めることが重要です。

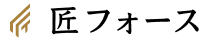

匠技研工業では、図面管理から見積作成までを一気通貫で支援する製造業向けAI見積システム「匠フォース」を提供しています。AI導入に不安を感じる企業様でも安心して活用いただけるよう、導入準備・データ整備・実運用までを一貫して手厚くサポートしています。

製造現場の業務効率化や利益向上にお悩みの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

「匠フォース」の機能や効果については、次の記事で詳しく解説しています。ぜひご覧ください。

AI見積システム「匠フォース」とは?機能や導入メリット、活用事例を紹介

井坂星南(いさか・せな)|匠技研工業株式会社 取締役 CTO

出身地:東京都

出身校:東京大学工学部(同大学院中退)

東京大学工学部大学院在学中に、仲間とともに匠技研工業(当時の社名はLeadX)を創業。以来、CTOとして技術戦略を牽引し、工場経営DXシステム「匠フォース」の開発と進化を担っている。機械学習からSaaS開発・クラウドアーキテクチャまで幅広く精通し、製造業における実践的なプロダクト開発と機能改善を推進している。

顧客現場へのヒアリングを重視し、カスタマーサクセスチームと連携しながら、AI技術を駆使して現場の生産性・収益性を最大化。さらに、将来的にはサプライチェーン全体の最適化を通じて、圧倒的な価値提供を目指している。